Louis Sciara – 17/06/2005

Há vários anos, analista debutante, recebo em meu consultório uma mulher, com sintomas de aparência neurótica, que formula uma demanda de análise. Depois de algumas entrevistas preliminares, resolvo deitá-la, considerando que as condições de sua demanda estavam reunidas. Depois de algumas sessões, desencadeia-se um delírio com dupla vertente, erotomaníaca e persecutória, no momento em que ela faz alusão a uma operação de apendicite na adolescência.

A ablação, ou seja, a retirada do apêndice, é evocada como uma manipulação sexual e uma privação real da parte do cirurgião. O tratamento no divã, nas mãos do psicanalista, submetido a ele, é revelador em sua subjetivação de uma nova manipulação e de um ardil sexual sobre o corpo real, já que, ao se desvelar pela palavra, ela se põe a nu numa nova operação… analítica agora.

Em outras palavras, essa paciente não resistiu à transferência: a mesma constelação significante (estar nas mãos de um operador numa situação “terapêutica”) desperta o que foi entendido pela paciente como uma privação real do falo (apêndice), e desencadeia no plano imaginário uma atividade delirante, ali onde, no simbólico, o referente (falo simbólico) não pode operar como falta na cadeia significante, na falta da castração.

Esse fragmento clínico introduz minha fala: o clínico nunca sabe in initio com quem ele lida, a quê ele aceita dar ouvidos, o que pode se desencadear. Daí a importância das entrevistas preliminares e a necessidade de estar “avisado” em relação ao que nos reúne hoje, a clínica das paranoias e mais amplamente a das psicoses.

O clínico aprende muito com as surpresas e os fracassos, inclusive com estes últimos, quando ele não comete nenhuma falta técnica. É sempre a estrutura do paciente que guia.

Psicanalista lida, então, com o Real em seu ato.

Cabe a ele situar suas manifestações (sintomas diversos da angústia, fenômenos psicossomáticos, acting out e/ou passagem ao ato, e especificamente, no caso das psicoses, os fenômenos elementares), ter uma leitura delas a mais esclarecida possível, no seio do dispositivo transferencial no qual ele é parte integrante e interessada. Vale lembrar que a clínica psicanalítica é uma clínica da transferência, da relação com o Outro.

Na proposição de 09/10/1967, endereçada aos psicanalistas de sua escola, J. Lacan coloca como exigência ética que o psicanalista não deve de modo algum autorizar-se, achar suficiente saber que não sabe nada, pois, escreve ele, “trata-se é do que ele deve saber”. E, eu acrescento, saber o particular das diferenças estruturais e, caso a caso, aquilo que poderia singularizar o falasser que se endereça a ele.

Trabalhando há alguns anos sobre a “transferência psicótica”, J.L. Ferretto e eu mesmo nos dedicamos a intervir em binômio, apoiando-nos ao mesmo tempo nas vicissitudes mas também naquilo que é às vezes “praticável” com os falasseres psicóticos.

À luz de nossas experiências clínicas, como restituir o trabalho clínico com eles? O que é que pode se especificar dessa transferência cujas coordenadas são radicalmente heterogêneas àquelas da transferência com neuróticos?

Será que o termo transferência pode ser arrolado?

Vamos emitir algumas opiniões sobre essas questões a partir de nossa prática, com “sujeitos” que estão no campo da paranóia, que hoje nos reúne.

Uma primeira baliza é preliminar: definir, mesmo de modo sucinto, o que esse campo recobre, em sua heterogeneidade e pluralidade, como aliás indica o título dessa jornada. Vamos nos referir aos registros psiquiátricos clássicos: delírios de interpretação (Sérieux e Capgras), paranoias sensitivas (Kretschmer), psicoses passionais (erotomania, delírios de reivindicação, delírio de ciúme).

Aproveito para fazer alguns lembretes essenciais:

Lacan, a exemplo de Freud, que para estabelecer uma clínica psicanalítica das psicoses se apoiou no caso Schreber e nos trabalhos de psiquiatras com os quais ele se comunicava, contribuiu durante toda sua elaboração para afinar a clínica da paranoia, fazendo dessa última, fiel a Freud, a pedra angular da clínica psicanalítica das psicoses. Na sequência de seu encaminhamento (sua tese, o estádio do espelho, “as estruturas freudianas das psicoses” e a “questão preliminar”, e mesmo nos seminários “les non-dupes errent”, “RSI”, “le sinthome”), ele se apoiou nos trabalhos dos psiquiatras clássicos como Kraepelin, Seglas, De Clérambault, Cotard… Vocês se lembram, no seminário sobre as psicoses, que ele se apoia e, no mesmo movimento, desmonta a definição princeps de Kraepelin: a de um paranoico coerente, implacável, lógico, espírito frio e esclarecido, maldoso em troca, em razão do que outros lhe fariam sofrer. Lacan desvela aí antes os efeitos de uma estrutura que certamente tem uma certa coesão, mas que não deve nos enganar sobre o fato de que ela é a própria estrutura de um automatismo linguageiro infernal, que mais submete o paranoico do que está disponível para ele, com se supunha até então.

A propósito de Schreber, Freud escrevia que lhe parecia “mais essencial conservar a paranoia como entidade clínica independente, a despeito do fato de que seu quadro clínico se complique tão frequentemente com traços esquizofrênicos”.

Na mesma perspectiva, Lacan propunha, na lição 1 das “estruturas freudianas das psicoses”, conservar “a maior extensão, a maior flexibilidade do nome paranoia”…, reconhecer “o caráter exemplar e significativo desse campo particular das psicoses” e “refazer uma classificação da paranoia em bases completamente novas”.

Assim, o campo analítico, e mais particularmente lacaniano da paranoia, sem se diluir numa extensão infinita, repousa numa acepção muito mais ampla do que, por exemplo, aquela mais clássica, dos psiquiatras franceses do fim do século 19 e do início do século 20. Com Lacan, a ênfase é colocada na estrutura, na co-variância dos fenômenos, na pluralidade das paranoias dentro de um mesmo campo. Ele não se atém ao mecanismo descritivo que seria específico do tipo de psicose crônica (falo aqui sobretudo da interpretação delirante), nem a sua temática.

Há uma questão fundamental em tudo isso: para além do fato de que a paranoia sempre permitiu uma elaboração analítica das psicoses, é preciso não esquecer que, na evolução contemporânea da psiquiatria, o lugar de destaque é dado à esquizofrenia, reduzindo a paranoia a um pormenor, a casos de delírio para os quais só importa a ingestão de psicotrópicos e a vigilância quanto ao risco de passagem ao ato. A etiqueta “paranoico”, sem ser ingênua quanto a sua potencial periculosidade, é frequentemente sinônimo de pacientes irrecuperáveis dos quais não é aconselhável aproximar-se demais, embora Freud e Lacan só tenham falado de trabalho analítico “possível” com paranoicos (Schreber, parafrênico ou paranoico?).

Guardemos simplesmente que poderíamos englobar no campo da paranoia qualquer falasser psicótico que desenvolve uma atividade delirante. Que ela se torne sistematizada, que ela faça “cristalização”, como escrevia Seglas, pode assegurar assim quanto a uma subjetivação que dá alguma estabilidade no plano clínico, acompanhando-se na maioria dos casos de outros fenômenos elementares (alucinações, distúrbios linguageiros a minima…). Para os melhores casos, a constituição de uma metáfora delirante é provavelmente o índice mais certo do que é “trabalhável” com um paranoico. Conforme o tipo de paranoia, há, apesar de tudo, uma grande disparidade. O postulado fundamental do psicótico passional permanece imutável, não oferecendo nenhuma possibilidade dialética, enquanto a sensitividade do Kretschmer se presta a um certo dialetizável nos momentos depressógenos.

De um ponto de vista analítico, há outros elementos maiores que incluem falasseres no campo das paranoias.

O primeiro concerne à questão do eu, a da imagem especular. Em seu seminário II (“o eu na teoria de Freud…”), Lacan precisava que, diferentemente da esquizofrenia, a paranoia está sempre em relação com a alienação imaginária do eu. As paranoias são psicoses egóicas.

Desde sua tese (« Sobre a psicose paranoica em suas relações com a personalidade”, 1932) até o seminário do “sinthome” (1975), Lacan destacou a personalidade do paranoico, ou seja, sua base egóica, afirmando afinal que a paranoia e a personalidade são uma única e mesma coisa.

Assim, o campo paranoico é o de uma certa consistência da personalidade.

Há um impacto inegável do estádio do espelho, que não se encontra no campo das psicoses não egóicas (as esquizofrenias, os delírios de imaginação e mais amplamente as parafrenias).

Que a constituição de um sujeito passe pela instalação da imagem especular, permite entender que o que Lacan chamava de axa 1 imaginário – eixo aa’ -, ou seja, a maneira pela qual um sujeito pode se representar por seu eu apoiando-se na imagem do outro, está instalado nas paranoias. O fracasso da dimensão simbólica que se articula aí, a do Outro, da Alteridade via falha da castração na linguagem, a cadeia significante não permite no entanto fazer dos paranoicos neuróticos.

Ch. Melman contribuiu muito para a reflexão quanto à proximidade da paranoia psicótica com a paranoia comum própria dos neuróticos, já que o eu do neurótico tem sempre uma dimensão paranoica. O estádio do espelho constitutivo do sujeito se funda através do outro sobre o ciúme, a rivalidade, o amor, a agressividade. Por exemplo, Melman afirma que a questão do ciúme comum permite entender melhor o que se passa nos delírios de ciúme. Remeto a seu seminário sobre “as paranoias”. Guardemos que a imagem especular é globalmente estabelecida, mesmo se o estatuto da imagem não é verdadeiramente do mesmo registro do neurótico. Remeto aos trabalhos de St. Thibierge sobre o Fregoli ou a ilusão dos sósias (disjunção da imagem e do objeto em i(a), que é a escrita da imagem especular do neurótico), que também concernem às paranoias. É preciso sobretudo ter em mente que a relação com o Outro não foi corretamente simbolizada, o que repercute sobre a imagem especular, pois, a contrario do neurótico, não há falta (o furo do objeto a) nessa imagem estrutural própria à paranoia, o que lhe confere um estatuto de imagem ou de representação diferenciado em relação ao do falasser neurótico. Fundamentalmente, se há prevalência do eixo imaginário e como o paranoico tem um bom uso da língua, isso indica que há bem um lugar do Outro, mas, como todo psicótico, o paranoico se encontra num dispositivo estrutural que exclui esse lugar do Outro.

O registro simbólico, o do significante, foi de início prevalente em Lacan, que isolou uma base comum a qualquer psicose, a partir de uma releitura de Schreber e de um retorno a Freud, no seminário dedicado às psicoses (1955-56). Esse mecanismo é o da foraclusão do Nome do Pai. Lacan nunca o contradisse, mesmo se ele atenuou sua localização e sobretudo sua leitura nos seminários dos anos 70 sobre a topologia dos nós.. Dando menos substância a esse significante do Nome do Pai, o da função paterna, ele fez valer os nomes do Pai, ou seja, sua pluralidade, laicizando de fato essa função mítica do Pai, privilegiando-a no sentido do Pai como nome, como nomeante, atribuindo a essa função da nomeação o estatuto de uma quarta rodela que enoda borromeanamente as três rodelas do real, do simbólico e do imaginário.

Essa quarta rodela, Lacan a designa em “RSI” como a do Édipo, mas sobretudo do sintoma, ou seja, isso que é a marca individual do sujeito neurótico.

Nas psicoses, não há nem sintoma no sentido freudiano nem essa nomeação do Pai como NOMEANTE, o que não enoda os três registros. Assim, a foraclusão do Pai como nomeante caracteriza a estrutura psicótica. Mas, se nas psicoses não egóicas trata-se antes de um desenodamento (e às vezes uma separação total dos registros como na esquizofrenia), nas paranoias, Lacan precisa que se trata de um nó de trevo: real, simbólico e imaginário estão em continuidade e têm uma mesma consistência. A esse respeito, Charles Melman reconhece nesse nó de trevo uma paranoia “curada”, dizendo que “ a organização paranoica pode constituir o modo de cura de uma psicose”. Essa paranoia “bem sucedida” seria aquela em que o paranoico consegue constituir um sujeito Um, aquela que seria insustentável para os outros no laço social, pois ele os trataria como verdadeiros objetos a, ou seja, como dejetos.

Lacan introduzirá então o “sinthome”, enquanto suplência como modalidade “de desdobramento do simbólico”, que opera em inúmeras psicoses, tipo de quarta rodela que evita o desenodamento dos três registros e que presentificaria uma forma de estrutura paranoica que se sustenta.

Assim, com essa extensão de sua concepção da foraclusão do NDP, Lacan nos deixa entrever a grande variedade fenomenológica das psicoses que obedecem a modalidades transferenciais diversas. Quando Lacan evocava a extensão dos efeitos da foraclusão do NDP, tratava-se não de uma parcialização desse mecanismo (que obedece mais ao tudo ou nada), mas mais especificamente de uma maneira de dar conta de formas não borromeanas do enodamento dos registros, com ou sem sinthome. Que importância atribuir então à existência de uma metáfora delirante (ou seja, de uma atividade no registro imaginário)? Como vê-la? Como uma modalidade do imaginário em que a rodela do imaginário se enoda não borromeanamente com os dois outros registros do simbólico e do real? Ou como uma suplente que vem redobrar a rodela do imaginário?

No seminário “As Paranoias” (1999-2001), Ch. Melman suscita um outro questionamento e uma outra leitura do conceito de foraclusão do NDP como específico a todas as psicoses. Ele propõe separar claramente dois tipos de psicose (última lição, pág. 371): de um lado, a paranoia, em que a “instância fálica aparece um pouco demais no real” (essa instância normalmente operante, mas não localizável e faltante no real); de outro, aquelas em que “a significação fálica se acha evacuada” entregando o infeliz sujeito “ao nonsense do Outro”, com a exceção de que “esse lugar do Outro fica habitado por toda uma série de fórmulas, de frases… de injunções… que não deixam de circular” (alusão manifesta aos fenômenos elementares). Para esses últimos, o objeto a do real estaria diretamente nos comandos (pululação dos objetos – voz e olhar – tão tirânicos clinicamente), e para a paranoia seria prioritariamente o falo. A paranoia seria uma psicose de mais-gozar do falo (em sua prevalência imaginária), e não do objeto a.

Eu lhes dou esses elementos para enriquecer o debate que, com a leitura do seminário de Melman, se tornou nitidamente mais complexo para mim.

O ponto mais vivo e mais pertinente que fica, clinicamente, é quando Ch. Melman lembra o quanto o paranoico vem incarnar a instância fálica na realidade, já que se torna o objeto, como ele expressa, por suas interpretações delirantes ou suas alucinações envozadas, de todas as atenções e malversações. O paranoico se mantém no próprio lugar da instância fálica (B. Vandermersch diz que ele ocupa antes o lugar do significante, na falta de falo simbólico), foracluído de qualquer Alteridade, ou vindo encarnar essa Alteridade, enquanto Todo fálico. Ao menos um sobre o qual conflui o conjunto das significações (essa famosa “significação pessoal” dos fenômenos elementares). Por exemplo, um paciente me dizia que, desde muito pequeno, tinha a convicção de que a mídia falava dele, que o mundo tinha sido criado em sua intenção, para ele. Podemos reconhecer nesse nível o delirante interpretativo de Sérieux e Capgras e o passional de exceção do ciumento delirante ou do reivindicador. Enquanto o erotômano vem se apoiar em seu dito-objeto de amor, que é apenas a mesma coisa, para fazer UM com o Outro, UM total, completo e Real. Do lado do sensitivo, o aspecto fálico em questão está presente, mas ao mesmo tempo muito mais nuançado.

Depois dessa localização estrutural preliminar, vou abordar sob a forma de precisões, observações e questões, o que concerne à transferência nas psicoses. Por que é que a paranoia, mais exatamente o campo das paranoias, seria mais acessível à transferência do que as outras psicoses (parto de um enquadramento amplo e portanto esquemático)? Por diversas razões:

A consistência egóica está estabelecida e permite sustentar “uma personalidade”, uma “subjetivação” com elaborações, mais ou menos sustentadas em função das capacidades de criação próprias ao “sujeito” (não é Schreber que quer), o conjunto sustentado por um ancoramento simbólico na linguagem estruturado, com um uso do significante possível, mesmo se a psicose não deixa a possibilidade de reconhecer a falha no significante (de S1 a S2 não há gap, furo, pelo fato da defecção da queda do objeto a). Assim mesmo, uma aptidão à verbalização é muito mais nítida do que nas psicoses não egóicas.

O tecido delirante é uma base imaginária que pode funcionar como tampão, enodar, até mesmo ligar Simbólico e Real (enquanto que nas esquizofrenias “todo o simbólico se torna Real”, dizia Lacan), particularmente quando uma “cristalização” vem fixar e pacificar o paranoico.

Os fenômenos elementares, enquanto manifestações do Real do objeto a que se impõem ao paranoico, articulam-se e fazem corpo com o delírio, vindo nutri-lo, ou se imiscuindo como preliminar a esse delírio. O campo da paranoia não se restringe apenas às interpretações delirantes.

Além disso, Lacan e, há meio século, psicanalistas tiveram psicóticos paranoicos em seus divãs, e é à luz de sua experiência que temos, em retorno, elaborações sobre a transferência psicótica (cito os trabalhos de Perrier, Maleval, Melman, Czermak, Landman, Pommier, Izcovich, recentemente…). A hainamoration 2 de Schreber pelo professor Flechsig nos ensinou muito sobre o caráter delicado do “manejo” da transferência, sobre seu caráter irresistível (“os psicóticos não resistem à transferência” M. Czermak).

M. Czermak evoca a “decomposição espectral” da transferência psicótica para mostrar que, com um falasser psicótico, o que faz laço homogêneo para o neurótico entre ideal do eu, eu, falo, objeto, Outro, outro, revela-se em toda sua crueza e sua explosão nas diversas manifestações clínicas e portanto transferenciais. É preciso nunca subestimar o impacto do automatismo linguageiro em todos os casos.

No entanto, se a transferência psicótica incita assim à prudência, é verdade também que os paranoicos em tratamento, no divã, continuam sendo raros. É melhor refletir duas vezes antes de deitar e aceitar a demanda. O momento de advento de uma demanda é evidentemente fundamental, isso exclui evidentemente qualquer veleidade analítica numa fase aguda da patologia. As surpresas mais comuns são as de um desencadeamento de uma paranoia ali onde se tratava da análise de um neurótico que era prevista, suposta, como no caso que eu lhes trouxe. Acrescento que um acompanhamento duplo, em dois lugares, analítico e psiquiátrico, é relativamente frequente na minha experiência, é preciso não esquecer a sedação de gozo que a ingestão de psicotrópicos bem ajustada pode propiciar. Por outro lado, não é impossível que alguns falasseres paranoicos cheguem, pelo trabalho de um tratamento, a uma estabilização de seu delírio.

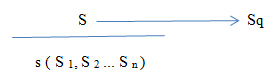

Para Freud, na “introdução à psicanálise”, era explícito: “os doentes que sofrem de neurose narcísica não possuem a faculdade da transferência… eles permanecem sendo o que são… não podemos mudar nada aí”. Para Lacan, as referências à transferência psicótica não se encontram nem no seminário “A transferência”, nem no “Ato psicanalítico”. Sua “questão preliminar” dos Escritos (1957-58) constituiu uma abertura inegável para a transferência psicótica, mas ele não propôs uma escrita para ela, como aquela inscrita na “Proposição de 1967” para a transferência neurótica. Num artigo de La célibataire (n°4), Claude Landman retoma esse matema que deve ser entendido como um balizamento de Lacan no momento em que ele trabalha a lógica.

Ele escrevia então:

s é o lugar do sujeito que se põe a enunciar os significantes de seu saber inconsciente (S1, S2, …., Sn). É também o lugar do analista. A barra é a do recalque. Desse saber, há algo que se diz à revelia do sujeito que fala; s é representado por S, o significante da transferência de um sujeito, « nomeável por um nome próprio, para um Sq, um significante qualquer».

A flexa (→) indica a dinâmica em que se mobilizam e se produzem os significantes primordiais do sujeito, numa certa ordem. O fim do tratamento se traduz pela redução do nome próprio a um significante qualquer, o que dá conta da precariedade de um sujeito dividido, que é apenas trazido por um significante para um outro significante. No curso da psicanálise, o sujeito suposto saber, de que o analista era o suporte, é destituído. O fim da partida ilustra o que o discurso analítico instaura:

a saber, que o analista vem ocupar esse lugar de objeto a, de semblant, e de agente no desenrolar do tratamento.

Na transferência psicótica, essa escrita não é possível. O que resulta disso?

Não há sujeito suposto saber, “o pivô de onde se articula tudo o que diz respeito à transferência” (notado SsS, já evocado na “Transferência” e pelo artigo de Scilicet “o engano do sujeito suposto saber”).

Isso quer dizer que o próprio conceito de transferência é inadaptado ou obsoleto nas psicoses? Creio que é preciso manter o termo, já que ele é ditado pelo real da clínica das psicoses e não se trata de fossilizá-lo como conceito universitário aplicado e determinado por uma leitura apenas neurótica da clínica. O importante é conhecer justamente suas coordenadas diferentes daquelas da transferência neurótica quanto aos estatutos do sujeito, do objeto, da relação com o Outro, e do outro pequeno.

O psicótico lida, não com uma suposição de que um psicanalista saberia, poderia saber, mas com uma certeza de que ele sabe que o Outro sabe. O outro seria detentor de um saber absoluto, cujos fios ele poderia puxar, até mesmo manipulá-lo, usá-lo para produzir com toda a transparência um saber a serviço de seu gozo. E eis aí nosso psicótico às voltas com um Outro onisciente, que a psicanálise poderia vir encarnar.

Não há recalque, nenhuma barra, portanto nenhum saber inconsciente, ou seja, nenhum saber furado. O saber do falasser psicótico é automático, sem furo, constituído por um agenciamento de puros significantes, que não têm valor de significantes, pois não remetem a outros significantes, mas se reduzem a signos que se entrelaçam num tecido imaginário, que poderia se focalizar em torno de uma metáfora delirante.

Nas paranoias, assim como em toda psicose, mesmo se o falo se erige em componente egóico ostensivo, sob a forma de uma megalomania, trata-se também de uma transferência sob comando direto do objeto a, real. Direto porque sem a mediação de uma fantasia (S◊a) como na neurose, o que faz com que o psicótico tenha uma relação de contiguidade mais nítida com o objeto, que permanece sempre velado na neurose.

Enfim, o sujeito paranoico se toma por seu eu, o que é diferente do sujeito dividido, sempre evanescente. Ele é falado, ainda que clinicamente haja nuances, sem equívoco significante, sem jogo entre significante e significado (que estão disjuntos, ou colabados numa concreção significante (neologismo, holofrase)).

Em suma, ab initio, quando um paranoico se endereça a um analista ou a um clínico em geral, não há endereçamento a um sujeito suposto saber, mas uma demanda tomada numa Autenticidade do Outro, ou seja, de um Outro real constituído de puros significantes que desfilam. Mas como o que caracteriza o campo da paranoia é a existência de um tecido significante delirante, o analista vai se achar ao mesmo tempo como detentor de um Saber Todo, mas também poderia contribuir para uma pacificação desse delírio, introduzindo aí algo de um saber dizer, que poderia fazer furo na certeza. Seria esse o “praticável” da transferência psicótica: atenuar a convicção paranoica.

Mas então, como é que o paranoico poderia a longo prazo prescindir do analista que funcionaria como sinthome nessa figuração?

Em todos os casos, o ponto de fixação delirante será mantido, mas uma parte de dialética será inserida. Com o tempo, os remanejamentos são sempre possíveis e o analista nunca estará livre de surpresas.

M. Czermak insiste sobretudo na injunção imperativa do objeto a como verdadeira dificuldade na transferência psicótica, pois o objeto é intratável, e ele usa sobretudo o exemplo da psicose maníaco-depressiva em que o objeto está em primeiro plano. Talvez houvesse um tratamento possível mais amplo com o campo das paranoias, se se trata menos da Automaticidade do objeto do que da emergência do falo real que aparece e prevalece, como indica Ch. Melman.

Nas paranoias, não é a disparidade (diante de um sujeito suposto Saber, é verdade em todas as psicoses), mas a paridade que está em primeiro plano, pois o eixo imaginário se impõe. Ainda seria preciso identificar melhor o estatuto da imagem, ou seja, a relação com o outro, com o semelhante(?), com a marionete ou com “a imagem fascinante, aspirante e persecutória” (Cl. Landman – “Lacan e o tratamento psicanalítico da psicose” – La célibataire N°4). Em suma, de que alter ego se trataria? Em todo caso, essa disposição imaginária do paranoico facilita provavelmente a relação transferencial, se o psicanalista sabe algo a respeito e pode se prestar a isso.

Resta que, se o falo emerge do Real na realidade e vem se encarnar pelo próprio falasser, este não apenas se torna o ponto de convergência de tudo o que pode estar a sua volta, mas estando num estatuto de exceção, de ao menos um, isso não pode facilitar o manejo da transferência.

O problema é flagrante com as psicoses passionais em que a foraclusão do lugar do Outro faz com que o “sujeito” paranoico venha ocupar um lugar de Outro Real, representando por si mesmo uma alteridade real: o ao menos um que seria o justo dos justos no reivindicador, o ao menos um que faria UM com o outro reduzido a seu objeto real mesmo para o erotômano, o ao menos um ciumento que seria o paradigma daquele que estaria excluído da confraria dos gozos. As possibilidades de tratamento para passionais em que o trabalho de remanejamento do delírio é praticamente impossível e o postulado fundamental se instalou de saída são quase nulas.

No que concerne às paranoias sensitivas, elas ocupam um lugar à parte no campo das paranoias, pois se desenvolvem quase sistematicamente a partir de conflitos éticos (sexuais ou profissionais), ali onde a questão do falo é sempre maior. Elas são de algum modo uma referência para as paranoias, tal como Ch. Melman evoca, ou seja, nessa emergência do falo no real. Devido a sua fineza de elaboração e uma capacidade dialética certas, os sensitivos testemunham bem particularmente uma interrogação de um estatuto do eu questionante. Certamente o manejo da transferência é mais fácil do que em outras paranoias, na medida em que o analista se encontra mais facilmente como alter ego, o que poderia permitir “trabalhar” melhor com o paciente seu material significante, na esperança de negociar melhor com ele o que gira em torno do prejuízo sofrido. A humilhação, frequentemente posta em primeiro plano, poderia assim ser atenuada.

Vou terminar minha fala sobre minha experiência com interpretativos do tipo Sérieux e Capgras, cujas particularidades transferenciais me parecem existir:

O delírio de interpretação se desenvolve em “rede” e, se há uma certa estabilização dos puros significantes desse delírio, há sem dúvida, se o interpretativo consente, meio de descolar da certeza aí ligada, mesmo se o núcleo significante da metáfora delirante permanece intacto.

De uma inércia dialética, é possível que um deslocamento possa se operar em direção a menos convicção. Para isso, fiquei surpreso ao constatar que “o amor pelo conhecimento” e pela verdade, tão caros aos paranoicos, com esse esforço (mesmo no automatismo) de lógica e de coerência que os caracteriza, pode ser um excelente suporte. Particularmente com o formalismo de um saber rotulado psicanálise, que um distanciamento possa se criar, à força de “injeção” pelo próprio paciente de significantes psicanalíticos, pode contribuir para acrescentar imaginário, mesmo normatizado, entre simbólico e real, descolando-os. Um saber de conhecimento, qualquer que ele seja, que alimente esse amor pela verdade, pode contribuir.

Os paranoicos podem assim tornar-se analisantes “normados” (M.Czermak emprega a expressão “psicose normada”) em que o gozo ligado a seu delírio pode dar lugar em parte a uma nova forma de gozo que se apóia num saber que se constrói no tratamento (assim, a ficção edipiana a título da teoria psicanalítica é frequentemente objeto de racionalizações que tempera na direção do furo de significação ligado às vicissitudes da metáfora paterna) e que, no entanto, nunca será um saber furado como o do neurótico.

Essa conjuntura de neo-alienação (neo-ortopedia egóica?) coloca de todo modo o problema delicado do interminável de um tratamento, com a necessidade de uma presença real do psicanalista que arrisca eternizar-se. Funcionaria ele como sinthome, prótese significante que se articula com a elaboração significante do paranoico, participando de seu remanejamento? Como é que o analista poderia então se desligar e o paranoico terminar por se virar sozinho?

O tratamento de psicanalisantes paranoicos (interpretativos e certamente mais ainda sensitivos) obedece em todos os casos a uma dupla exigência que pode torná-lo praticável:

De um lado, se o analista encarna o Outro real que goza, ele se torna perseguidor, ou aquele com o qual o paranoico goza, e é a erotomania mortificante com a hainamoration radical que ela subentende. Essa ocorrência não deixa então mais lugar, espaço para o “sujeito paranoico”, integrado no espaço do Outro real, que poderia vir a equivaler ao objeto até se cotardizar numa morte do sujeito reiterada. Poderíamos dizer que o “fenômeno da parede de meia” (Melman) permite ao paranoico firmar-se em sua posição, proteger seu espaço de “sujeito”, e não se perder vendo-se sem lugar, atribuindo ao Outro, reduzido a um pequeno outro ameaçador, o maléfico, do outro lado da parede, mas em retorno sendo assegurado de se posicionar num espaço que o protege e o faz existir como sujeito, a exemplo dos fenômenos envozados. Trata-se então de esquivar-se a esse lugar Outro, mas seria tão fácil no automatismo da transferência? A posição do analista em relação ao saber desempenha certamente um papel (seus saber fazer e dizer) importante, mesmo se não é suficiente. B. Vandermersch o expressa muito bem assim (Les Paranoïas – Melman – p214): “por que não elaborar com ele, se ele está aberto a isso, o que poderia esclarecer quanto a essa posição especial, apoiando-se no que sabemos quanto a seu lugar na estrutura?”. Ele acrescenta: “na falta da dúvida, pelo menos o paranoico poderia apreciar que alguém saiba não saber demais a respeito”. Introdução de uma dimensão de sujeito suposto saber ali onde ela não existia, ali onde o analista estava no lugar outro de um Todo saber?

De outro lado, a única posição sustentável para o analista é tentar se situar na posição de pequeno outro. Por exemplo, num tipo de partilhamento do questionamento do paciente, não apenas quanto a seu caso, mas em nome de um conhecimento, inclusive psicanalítico.

Fica em suspenso uma última questão, que não é apenas minha, ou seja, o que é do desejo do psicanalista na transferência com paranoicos?

_______________________________________________________________________________________

Tradução: Sergio Rezende

Para ler o texto original: http://ecoledevilleevrard.free.fr/la-question-du-transfert-dans-les-paranoias/

1. NT – Em francês, jogo de palavras com o termo axe (eixo).

2. NT – jogo de palavras que conjuga haine (ódio) e amour(amor), e faz alusão ao verbo s’enamourer(enamorar-se).